Bewerbungsportal

Du willst deine Bewerbung für den sächsischen Schuldienst abgeben? Dann klick hier für mehr Infos.

Du willst deine Bewerbung für den sächsischen Schuldienst abgeben? Dann klick hier für mehr Infos.

Schule muss ein Ort der Chancengleichheit sein. Um eine Gleichberechtigung zu erreichen, muss Bildung inklusiv gestaltet werden. Inklusion dagegen bedeutet mehr Heterogenität. Für den Alltag an sächsischen Schulen bringt diese Entwicklung viel Positives, aber auch Herausforderungen mit sich.

Schule ist ein Abbild der Gesellschaft. Diese Gesellschaft soll Vielfalt leben sowie Chancengleichheit für alle schaffen und bewahren. Das Schulsystem in Deutschland – und damit auch in Sachsen – ist einem universellen Gleichheitsanspruch verpflichtet. Das bedeutet, dass alle Schülerinnen und Schüler gleich zu behandeln sind; trotz und gerade wegen aller Unterschiede innerhalb einer Lerngruppe oder Klasse.

Die Unterschiede in einer Klasse bestimmen, wie heterogen sie ist. Heterogenität in der Schule heißt: Unterschiedliche Herkunftsländer der Schülerinnen und Schüler und damit auch Unterschiede ihrer sprachlichen Fähigkeiten sowie verschiedene soziokulturelle Prägungen. Geschlecht, Milieu, die physische und psychische Konstitution sowie Lern- und Leistungsunterschiede zählen dazu. Diese trennenden Merkmale können zu signifikanten Abweichungen in den Lernvoraussetzungen und -erfahrungen der Schülerinnen und Schüler führen.

Entgegen der Annahme und Befürchtung vieler, dass heterogene Lerngruppen Nachteile für alle mit sich bringen, zeigen Untersuchungen, dass heterogene Gruppen die Leistungen lernschwacher Schülerinnen und Schüler fördern, ohne dass sie die Leistungen Lernstärkerer beeinträchtigen. Wichtig ist und bleibt: In integrativen Lerngruppen und Klassen müssen die Lern- und Leistungspotenziale der Einzelnen weiterhin berücksichtigt werden.

Diese unterschiedlichen individuellen Fähigkeiten im Blick zu behalten, kann im Unterrichtsalltag zu einer großen Herausforderung für die Lehrenden werden. Verschiedenste Bedürfnisse und Realitäten treffen in heterogenen Klassen oder Lerngruppen aufeinander. Sie erfordern unterschiedlich intensive pädagogische Betreuung und didaktische Unterstützung. Lehrkräfte allein können diesen zusätzlichen Anforderungen nicht immer gerecht werden.

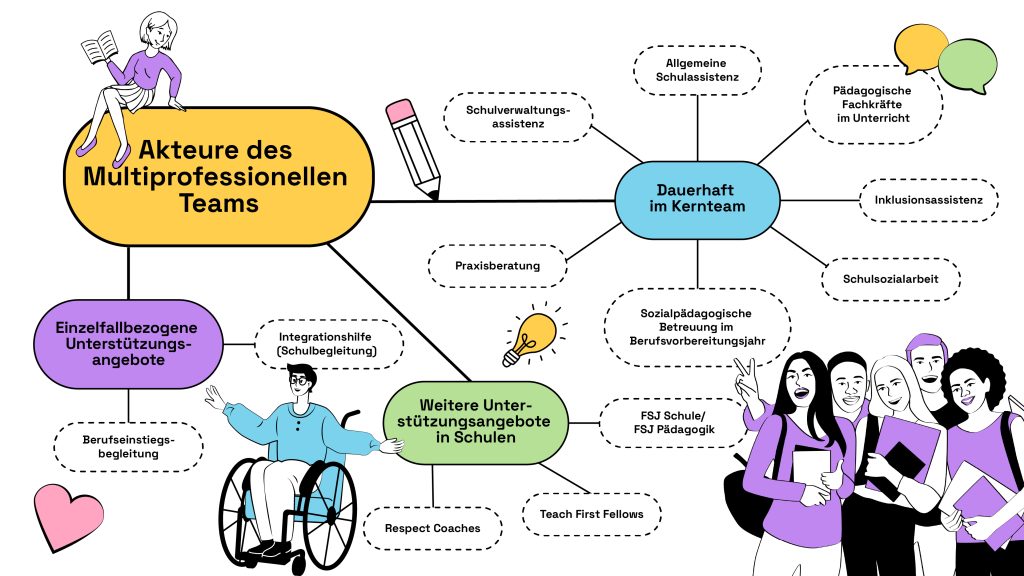

Damit inklusive Bildung dennoch funktioniert, erhalten sächsische Schulen seit 2019 Unterstützung durch die Schulassistenz, die Schulen und ihren Lehrkräften zusätzliches nichtpädagogisches Personal zur Verfügung stellt. Weitere Personen aus anderen Professionen erweitern zudem das Kernteam einer Schule und machen aus ihm ein ‚multiprofessionelles Team‘.

Dieses multiprofessionelle Team sorgt dafür, dass sich Heterogenität in der Schule positiv auswirken kann und zu gelebter Vielfalt und Chancengleichheit an der Schule beiträgt. So können die Schülerinnen und Schüler individuell nach ihren Bedürfnissen gefördert werden und die Lehrkräfte können sich auf ihre Kernaufgabe, das Unterrichten, konzentrieren.

Ihre Lieblingsmusik ist Metalcore und Klassik, sie arbeitet ehrenamtlich in einer christlichen Gemeinde und ihr liebster Ort ist der Wald. Wenn Jana Richter (34) aus dem Erzgebirge dort nicht anzutreffen ist, dann wahrscheinlich an einem weiteren Lieblingsort, der Schule. Denn Jana, Mutter eines kleinen Kindes, ist leidenschaftliche Deutsch- und Englischlehrerin am Sportgymnasium in Dresden.

Jana absolvierte 2008 ihr Abitur am Gymnasium in Marienberg. Eigentlich wollte sie Ärztin werden, doch noch während der Schulzeit kamen vermehrt Lehrerinnen und Lehrer auf sie zu, um ihr den Lehrerberuf ans Herz zu legen: „Und ich dachte mir irgendwann: Hey, warum eigentlich nicht? Ich bin selbst immer gerne zur Schule gegangen und habe mich deshalb sogar auf das Ende der Ferien gefreut.“

Für die Lehrerin war und ist Schule ein Ort, an dem man seine Freunde trifft und an dem man eine gewisse Routine, aber auch die nötige Abwechslung hat. „Ich habe die Schule immer als eine gute Mischung aus beruhigender Routine, neuen Herausforderungen und dem Erwachsenwerden empfunden.“

Vorbilder aus ihrer eigenen Schulzeit sind „definitiv die Lehrer, die Humor hatten und das Leben nicht zu ernst genommen haben, aber gleichzeitig auch ein Auge dafür hatten, dass jeder Schüler weiterkommt. Diese Lehrer sind mir bis heute in Erinnerung geblieben.“

Nach dem Abitur 2008 zieht Jana deshalb nach Dresden, um an der TU ihr Studium der Erziehungswissenschaften, Germanistik und Ethik / Philosophie zu beginnen. Ihre Fächerwahl war eine logische Konsequenz aus ihrer eigenen Schulzeit: „Ich habe die Fächer gewählt, die mir als Schülerin Spaß gemacht haben. Deutsch lag mir und in Ethik hatte ich einfach beispielhafte Lehrerinnen, die ich als meine weiblichen Vorbilder bezeichnen würde. Diese Lehrerinnen haben mich inspiriert.“

Im zweiten Semester stellt sie jedoch fest, dass Ethik vielleicht doch nicht die richtige Fächerwahl war: „Nach den ersten Hausarbeiten und Klausuren habe ich gemerkt, dass das nichts für mich ist. Ich bin dann zur Anglistik gewechselt, da mir Sprachen schon immer Freude bereitet haben. Außerdem macht es mir Spaß, mein eigenes Englisch immer weiterzuentwickeln.“

Ihr Bachelorstudium schloss sie 2012 ab, zwei Jahre später beendete sie erfolgreich ihr Masterstudium. Im Februar 2015 begann sie ihr Referendariat am Sportgymnasium Dresden, an dem sie nun im achten Jahr als erst festangestellte und mittlerweile verbeamtete Lehrerin unterrichtet.

Das Sportgymnasium in Dresden hat eine Besonderheit: Es ist eine ‚Paragraf-4-Schule‘. Das bedeutet, dass die Einrichtung nach der sächsischen Schulordnung eine vertiefte sportliche Ausbildung garantiert, um ein intensives, leistungsorientiertes Training mit der gymnasialen Ausbildung zu verbinden.

„Das gesamte Schulleben muss sich um den Sport herum entwickeln: In erster Linie geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler trainieren und ihre sportlichen Erfolge verfolgen können“, erklärt Jana. Das bedeute zum Beispiel viele Trainingsstunden und somit Fehlzeiten einzelner Schülerinnen und Schüler. „Deshalb arbeiten wir noch intensiver mit den Schülerinnen und Schülern, die unterwegs sind. Teilweise stehen wir über digitale Medien mit ihnen in Kontakt.“

Für die Lehrkräfte bedeutet diese besondere Aufmerksamkeit im Einzelfall mehr Arbeit: „Es kann vorkommen, dass Schülerinnen und Schüler in den Ferien Stoff nachholen müssen. Dann muss ich manchmal in den Ferien arbeiten. Ich bin darauf vorbereitet und mache das gerne. Ich will meine Schülerinnen und Schüler weiterbringen und sie in ihren Träumen unterstützen.“

Als zusätzliche Förderung bietet das Gymnasium das ‚Lernatelier‘ und die drei ‚Studierzeiten‘ an. Im ‚Lernatelier‘ trainieren die Kinder verschiedene Lernmethoden für die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Englisch. In den ‚Studierzeiten‘, die über das Schuljahr verteilt jeweils eine Woche stattfinden, erarbeiten die Schülerinnen und Schüler fächerübergreifend Produkte und setzen sich intensiv mit einem oder mehreren Themen der Lehrpläne auseinander.

Muss man denn selbst ein Sportgenie sein, um an dem Dresdner Sportgymnasium zu arbeiten? „Nein“, sagt Jana, „aber persönlich finde ich es manchmal schade, dass ich logischerweise nicht nachempfinden kann, wie es den Schülerinnen und Schülern wirklich geht, weil ich selbst nie Profisportlerin war.“ Sie habe zwar hobbymäßig Schwimmunterricht bei der Wasserwacht genommen, aber das sei kein Vergleich zu den Anstrengungen, die ihre Schülerinnen und Schüler auf sich nähmen. „Da fehlt mir manchmal die Sensibilität für die Tatsache, dass sie einen richtig harten Alltag haben und hohe Ziele verfolgen, wie beispielsweise die Teilnahme an den Olympischen Spielen oder das Spielen in der Bundesliga.“

Andererseits sei es vielleicht gut, dass nicht alle Schulakteure aus dem Sportbereich kommen: „An der Schule gefällt mir eben auch die gelebte Vielfalt, die man nicht nur im Vorbeigehen auf der Straße trifft, sondern wirklich kennenlernt.“

Janas Stärken liegen vielleicht nicht im sportlichen, dafür aber im sprachlichen Bereich: An der Dresdner Schule ist Richter nämlich nicht nur Lehrerin für Deutsch und Englisch, sondern ebenso für die Lese-Rechtschreib-Diagnostik und -Förderung (LRS) verantwortlich.

Den Weg dorthin ebnet die Schulleitung, als Jana neu an die Schule kommt. Die Leitung fragt sie, ob sie am Zertifikatskursus Lese-Rechtschreib-Schwäche teilnehmen möchte. Sie sagt zu. Der Freistaat Sachsen fördert den Kursus und führt ihn durch. Die Kurse laufen über zweieinhalb Jahre und finden jeweils in einer Ferienwoche statt. 2018 beendet Jana ihre Weiterbildung.

Wie sieht ihre Arbeit in der Lese-Rechtschreib-Förderung am Sportgymnasium konkret aus? „Ich habe ein bis zwei Förderstunden pro Woche, um herauszufinden, welche Schülerinnen und Schüler Tendenzen in Richtung Lese-Rechtschreib-Schwäche haben. Dabei bin ich auch auf die Mitarbeit des Kollegiums angewiesen, das mir Schreibproben zukommen lässt. Nach einer Diagnose kann die gezielte Förderung beginnen.“

Im Förderunterricht übt Jana mit ihren Schützlingen das Lesen, sozusagen die Gewöhnung an die Buchstaben. Sie erarbeitet mit ihnen ebenfalls Strategien, um sogenannte Problemwörter, also Wörter, die immer wieder falsch geschrieben werden, regelmäßig richtig zu schreiben. „Das braucht natürlich Zeit. Die Lese-Rechtschreib-Schwäche ist nicht heilbar und ich möchte den Schülerinnen und Schülern vermitteln, dass das heutzutage gar nicht mehr schlimm ist.“

Ihr Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern Selbstbewusstsein zu vermitteln, damit sie sich selbst akzeptieren und Strategien finden, um das Beste aus ihren Fähigkeiten zu machen.

Obgleich der Lehrermangel in den ländlichen Regionen besonders groß ist, geht dieses Problem nicht an den städtischen Schulen vorbei. Das große Ganze könne man nicht ändern, aber in kleinen Schritten könne Schule angenehmer und schöner gestaltet werden, findet Jana. Für sie steht vor allem der Mensch im Mittelpunkt: Es gehe ihr um das Miteinander, um die Familien hinter den Kindern. Sie glaubt fest daran, dass jeder lernfähig ist, „wenn wir Wege finden, dass sich alle in ihrem eigenen Tempo entfalten und sich nach ihren Möglichkeiten individuell entwickeln können.“

Dafür braucht es genügend Lehrkräfte, an denen es in Sachsen derzeit mangelt. „Ich wünsche mir für den Lehrerberuf Menschen, die den Osten Deutschlands nicht abgeschrieben haben und in ihm mehr sehen als das rechte Klischee. Ich wünsche mir Lehrerinnen und Lehrer, die den Osten mögen und gerne hier leben, die vorurteilsfrei und hoffnungsvoll sind.“

Denn Lehrer zu sein bedeute, sich selbst immer wieder zu motivieren und diese Motivation an die Schülerschaft weiterzugeben. „Und damit selbst auch eine Art Hoffnungsträger zu sein und vor allem zu bleiben. Wer will schon lernen, wenn es keine Hoffnung mehr gibt?“

Weihnachten steht vor der Tür. Für viele Menschen bedeuten die Feiertage Ruhe und Besinnlichkeit im Kreise der Familie. Für viele andere wiederum Stille und Einsamkeit. Besonders die Älteren unter uns sind davon betroffen.

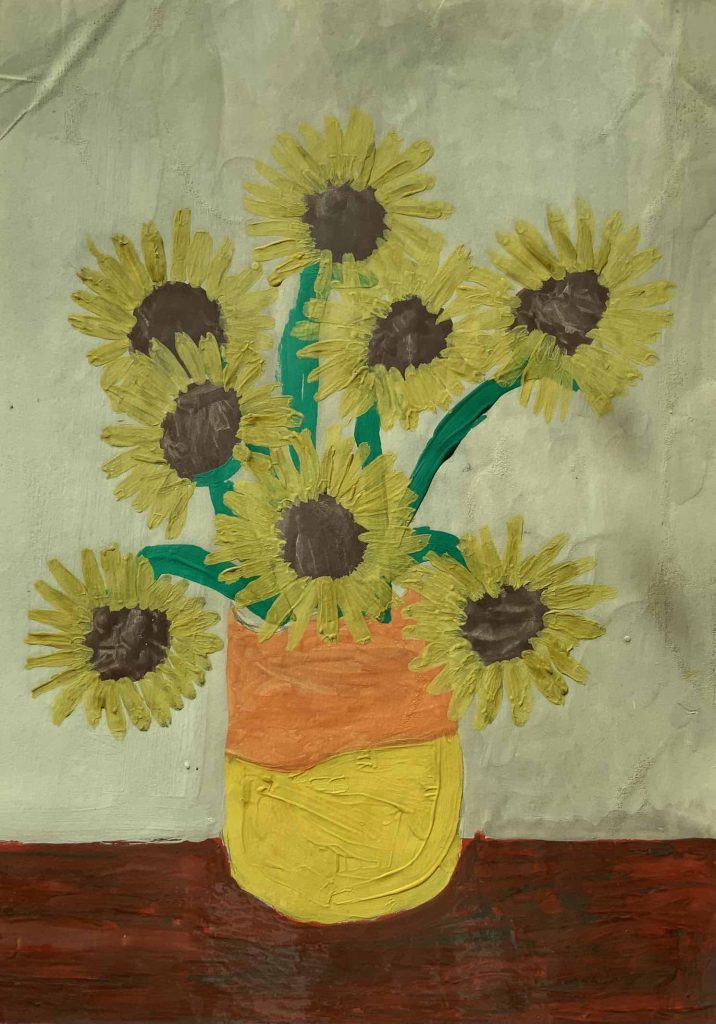

Um ihnen eine Freude zu bereiten, haben die Mitarbeiterinnen von ‚Praxis im Lehramtsstudium‘ (PiL) zur Aktion ‚Post gegen Einsamkeit‘ aufgerufen.

Anke Weinreich, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Zentrums für Lehrer:innenbildung und Schulforschung (ZLS), und Katharina Saunders von den Maltesern Leipzig haben das Projekt gemeinsam mit den Projektschulen von PiL und Studierenden der Universität Leipzig ermöglicht.

Anfang November wurden die sächsischen Partnerschulen über die Aktion informiert. Bis zum 6. Dezember, also knapp einen Monat, hatten sie Zeit, ihre Aufmerksamkeiten zu teilen und Gutes zu tun – ganz im Sinne der Weihnachtsbotschaft. Sage und schreibe 66 Schulen aus ganz Sachsen haben sich an ‚Post gegen Einsamkeit‘ beteiligt. Briefe aus Leipzig, Dresden, der Gemeinde Bennewitz oder Kleinolbersdorf erreichten das PiL-Team.

So konnten am Stichtag insgesamt 2.439 von den Schülerinnen und Schülern liebevoll gestaltete Briefe und Postkarten an die Malteser übergeben werden.

In der Vorweihnachtszeit werden sie an alleinlebende Seniorinnen und Senioren des Malteser Besuchs- und Begleitungsdienstes, des Menüservice und des Betreuten Wohnens in Leipzig verteilt. Und auch über Leipzig hinaus kann ein Lächeln verschenkt werden, denn dank der unerwartet großen Anzahl an Briefen wird die Post auch in anderen Teilen Sachsens verteilt.

Maren Reichert, Projektleiterin von ‚Praxis im Lehramtsstudium‘, freut sich über das Engagement der sächsischen Schülerinnen und Schüler:

„Wir haben zwar mit Beteiligung gerechnet, aber die Anzahl und die Herkunftsorte der Karten und Briefe haben uns doch überrascht. Weit über die Grenzen Leipzigs hinaus haben wir zum Beispiel Post aus Aue, Dresden und Chemnitz bekommen. Auch Erstklässler verstehen schon, dass es Menschen gibt, die sich an Weihnachten einsam fühlen.“

Das Mitgefühl aller sei in dem Gemalten und Geschriebenen zu spüren gewesen und auch bei den Empfängerinnen und Empfängern angekommen, berichten die Malteser.

Die gemeinsame Aktion von ‚Praxis im Lehramtsstudium‘ und den Maltesern Leipzig ist ein inspirierendes und motivierendes Beispiel, das zeigt: Gutes tun kann so einfach sein.

Viktoryia, Mitte 30, mit glattem roten Haar und schüchternem Lächeln, ist seit Sommer 2023 Lehrerin an der Wilhelm-Adolph-von Trützschler Oberschule in der Kleinstadt Falkenstein im sächsischen Vogtland. Vor fünf Jahren verließ sie ihre Heimat Belarus und zog mit ihrem Mann nach Sachsen.

Wie ihr Weg in den sächsischen Schuldienst verlief, welche Hürden noch zu überwinden sind und was sie sich für die Zukunft wünscht, hat sie uns erzählt. Und auch mit der deutschen Sprache machte sie so manche überraschende Erfahrung.

Nach ihrem Pädagogikstudium der russischen und weißrussischen Sprache und Literatur an der Universität Minsk arbeitete Viktoryia als Lehrerin an verschiedenen Schulen in Minsk.

Als sie 2018 mit ihrem Mann, der eine Stelle als Arzt angenommen hatte, nach Deutschland kam, war schnell klar, dass sie ihre Arbeit hier fortsetzen und Lehrerin in Sachsen werden möchte.

„Ich musste mich zunächst um die Anerkennung meiner Abschlüsse in Deutschland kümmern.“ Das dauerte, denn es tauchten unerwartete Schwierigkeiten auf, wie zum Beispiel der durch die Heirat geänderte Nachname. „Auf meinen Zeugnissen stand noch mein Geburtsname. Ich musste also erst beweisen, dass es wirklich meine Zeugnisse sind“, erzählt sie lachend.

Was rät sie Lehrkräften im Ausland, die in Sachsen Lehrer werden wollen? „Habt alle eure Dokumente zusammen!“

Viktoryia hat eine aufregende Woche als Lehrerin an der Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Oberschule hinter sich: „Gestern war mein erstes Elterngespräch und heute habe ich meine erste Klassenarbeit schreiben lassen“, berichtet sie euphorisch.

Aber auch ein bisschen müde. Denn Viktoryias Alltag ist akribisch durchgeplant. „Sobald ich von der Schule nach Hause komme, bereite ich mich auf den nächsten Tag vor. Meistens telefoniere ich noch mit meiner Schwester und meiner Mutter zu Hause in Belarus. Außerdem habe ich noch zweimal in der Woche Englischunterricht bei einer Privatlehrerin.“

Bevor die Belarussin als Lehrerin an die Oberschule in Falkenstein kam, durchlief sie zwei weitere Stationen im sächsischen Schuldienst. 2021 begann sie mit einer Hospitanz am Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium in Rodewisch und wurde dann Schulassistentin an der Oberschule in Oelsnitz. Schließlich wechselte sie als Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und Englisch an die Wilhelm-Adolph-von-Trützschler-Oberschule. „Da Weißrussisch in Deutschland kein Schulfach ist, musste ich mich für ein zweites Fach entscheiden. Ich habe Englisch gewählt.“

Als ausländische Lehrkraft erlebt Viktoryia aber auch Situationen der Unsicherheit durch sprachliche oder kulturelle Unterschiede. Sie brauchte ihre Zeit für die Einarbeitung. Ihren Schulalltag sieht sie so: „Ich stehe immer in Kontakt mit dem Schulleiter. Er ist eine wichtige Stütze für meine Arbeit. Wir tauschen uns regelmäßig über meinen Unterricht aus, und er gibt mir wichtige Rückmeldungen: Was mache ich schon gut? Wo kann ich mich noch verbessern?“ Ebenso sehr schätzt Viktoryia das Kollegium, das sie tatkräftig unterstützt und immer ein offenes Ohr für sie hat.

Viktoryia ist eine ehrgeizige junge Frau. Ihr erstes großes Ziel, als sie nach Sachsen kam: Deutsch lernen. „Das war ein bisher langer Weg. Ich habe mich bemüht, so schnell wie möglich eine Sprachschule zu finden. Nachdem ich das B1-Niveau erreicht hatte, entschied ich mich, mit einer Privatlehrerin weiterzumachen, um noch intensiver lernen zu können.“

So erreichte sie in kurzer Zeit das Sprachniveau C1. „Dafür habe ich etwa drei Jahre gebraucht“, sagt sie. Sie wirkt dennoch ein wenig unzufrieden. Warum? „Ich bin Perfektionistin. Meine Aussprache ist noch nicht perfekt. Ich will immer alles ‚ausgezeichnet‘ machen.“

In den ersten Unterrichtsstunden habe sie noch sehr mit ihrer Redeweise gekämpft. Doch das bessere sich – auch dank ihrer Schülerinnen und Schüler: „Es ist beeindruckend; sie haben nicht lange gebraucht, um sich an meinen Akzent zu gewöhnen. Und das gilt umgekehrt genauso für mich. Manchmal benutzen die Schülerinnen und Schüler Ausdrücke, die ich einfach noch nicht kenne. Dann helfen sie mir aktiv und erklären sie mir.“

Auch für die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine ist Viktoryias Mehrsprachigkeit ein Vorteil: „Ich kann zwar kein Ukrainisch, aber über Russisch können wir uns verständigen und gegenseitig helfen.“

Die Lehrerin erlebt zudem auch einige sprachliche Überraschungen. „Als ich anfing Deutsch zu lernen, lernte ich natürlich Hochdeutsch und keinen Dialekt. Das kann auf dem sächsischen Land zu lustigen Situationen führen. Für mich klingt der sächsische Dialekt sehr stark. Meine Kolleginnen und Kollegen sagten zum Beispiel ab und zu ‚Annett‘. Ich fragte mich: Wer ist diese Frau? Warum sagen alle immer ihren Namen?“ Schließlich wurde ihr klar: Das ist die sächsische Aussprache für ‚auch nicht‘.

Und wie geht es ihr jetzt in Sachsen? „Natürlich vermisse ich meine Familie und meine Freunde in Minsk. Aber mir gefällt es hier. Abends höre ich die Vögel zwitschern; es ist ruhiger als in der Großstadt. Ich mag das Landleben.“

Sie und ihr Mann wollen in Sachsen bleiben. „Jetzt bin ich auf dem Weg zum Glück, zur Zufriedenheit. Kann man das so sagen?“

Das Ziel unserer Lehrerwerbekampagne ist klar definiert: Menschen für den Lehrerberuf in Sachsen begeistern, um dem akuten Lehrermangel entgegenzuwirken. Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein breit angelegtes Marketing unerlässlich. Denn so schaffen wir Sichtbarkeit und gewinnen wertvolle Menschen für diesen wunderbaren Beruf.

Da der Klimawandel auch vor Sachsen nicht Halt macht, stellt sich uns natürlich die Frage: Wie nachhaltig sind wir eigentlich in unseren Werbemaßnahmen? Denn auch wenn Werbemittel ein ehrenwertes Ziel verfolgen, haben sie meist nur eine kurze Lebensdauer und stellen somit eine Belastung für die Umwelt dar. Genau an dieser Schwachstelle setzt das Konzept des Recyclings beziehungsweise Upcyclings an – ein kreativer und nachhaltiger Ansatz, der nicht nur Deponien entlastet, sondern auch wertvolle Ressourcen einspart und dadurch unsere Natur schont.

Zu unseren Marketingmaßnahmen gehören neben nützlichem Merch für den Schulalltag und Infomaterial zum Studium auch Werbebanner an öffentlichen Orten. Solche Banner haben wie wir zuletzt im Winter in den sächsischen Skigebieten platziert. Nach der Wintersaison hatten diese Werbemittel dann aber schnell ausgedient.

Wir haben uns daraufhin unserer sozialen und ökologischen Verantwortung gestellt und unseren ausgedienten Bannern aus dem Winter ein neues Leben geschenkt: Entstanden sind neben Umhängetaschen auch Federmäppchen für den täglichen und hoffentlich dauerhaften Einsatz im Schulalltag. Diese neuen nachhaltigen Werbemittel wurden zudem integrativ in einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) zusammengenäht. So leisteten unsere Werbebanner nicht nur einen ökologischen, sondern auch einen sozialen Beitrag. Im Rahmen eines Social Media Gewinnspiels wurden die Upcycling-Produkte pünktlich zum Schulbeginn unter allen Teilnehmenden verlost.

Ihr habt davon nichts mitbekommen? So sehen unsere nachhaltigen Schmuckstücke aus den alten Werbemitteln aus:

Als Mathematiklehrerin oder -lehrer spielst du eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung junger Menschen. Du vermittelst ihnen nicht nur mathematische Kompetenzen, sondern schärfst auch ihr logisches Denken, was ihnen in anderen Lebensbereichen von großem Nutzen sein wird. Deine Arbeit basiert dabei auf theoretischen Konzepten und erfordert ebenso die Fähigkeit, den Schülerinnen und Schülern komplexe Ideen verständlich nahezubringen.

Von der Zahlentheorie und Algebra über die Analysis und Geometrie bis hin zur Statistik: Während des Studiums beschäftigst du dich intensiv mit allen grundlegenden Disziplinen der Mathematik, um ein solides Verständnis für ihre Struktur und Anwendungen zu entwickeln.

Darüber hinaus bereitet dich das Mathematikstudium auf Lehramt auch auf die pädagogische Seite des Faches vor. So lernst du, den Unterricht effektiv und kreativ zu gestalten, den Lehrplan zielorientiert umzusetzen und dabei auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Auch didaktische Methoden und der Einsatz moderner Lehrmittel spielen eine wichtige Rolle.

Erfahrene Lehrkräfte empfehlen, bereits vor dem Studium praktische Erfahrungen zu sammeln. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen: Mit einem FSJ Pädagogik kannst du schon vor Studienbeginn testen, ob der Lehreralltag etwas für dich ist.

Aber auch während des Studiums kannst du Erfahrungen sammeln, zum Beispiel durch die vorgesehenen Blockpraktika. Aufgrund des hohen Lehrerbedarfs ist es sogar möglich, nach dem Staatsexamen ohne Referendariat eine Mathematikklasse zu übernehmen.

Mathematik wird in Sachsen an allen gängigen Schularten unterrichtet: von der Grundschule über das Gymnasium bis hin zur Förderschule. Aufgrund des akuten Lehrermangels in den MINT-Fächern hast du zudem gute Chancen, an deiner Wunschschule unterzukommen – egal ob auf dem Land oder in der Stadt.

Das Studium der Mathematik auf Lehramt mag anspruchsvoll sein, aber die persönlichen Belohnungen sind unbezahlbar: Indem du Schülerinnen und Schülern hilfst, mathematische Konzepte zu verstehen und ihre logischen Fähigkeiten zu verbessern, leistest du einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaftsbildung.

Mathematik ist zudem eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird; als Mathematiklehrerin oder -lehrer wirst du anderen diese universelle Sprache beibringen und ihnen weltweit Türen öffnen.

Das Studium der Mathematik auf Lehramt ist eine Chance, diese Welt noch tiefer zu erkunden und die nächste Generation für diese wunderbare und bedeutende Wissenschaft zu begeistern.

Auf 90 Schülerinnen und Schüler kommen an der Hans-Fallada-Schule 14 Lehrkräfte, acht pädagogische Fachkräfte und eine Schulassistenz. Das klingt viel, ist aber angesichts der zusätzlichen Herausforderungen, die eine Förderschule mit sich bringt, ausbaufähig. Hinzu kommt, dass im nächsten Jahr drei Lehrkräfte die Schule in den Ruhestand verlassen werden, was den Bedarf an zusätzlichen Lehrkräften weiter erhöht.

Dass das Wort Engagement an der Hans-Fallada-Schule großgeschrieben wird, zeigt auch die Beteiligung an unserem Interview: Neben dem Schulleiter Ronny Selbiger sind Frau Monden (stellvertretende Schulelternsprecherin und Mitglied der Schulkonferenz), Frau Gresens (junge Lehrerin für Sport, Biologie, Englisch und Teil der Schulkonferenz) sowie Leon (8. Klasse, Schülersprecher) anwesend. Sie alle eint der gemeinsame Wunsch: neue Lehrer für ihre Schule, da die Förderschülerinnen und -schüler sonst „durchs Raster fallen“.

LEHRERIN SACHSEN: Eure Schule hat den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung – was bedeutet das?

Frau Gresens: Wir sind eine Förderschule für verhaltensauffällige Kinder. Das sind Kinder, die manchmal Schwierigkeiten haben, in bestimmten Situationen richtig zu handeln. Manche können mit Wut nicht richtig umgehen, andere haben einen starken Bewegungsdrang. Im normalen Schulsystem haben diese Kinder keine Chance, sie fallen durchs Raster. Wir aber haben einen anderen Blick auf diese Schüler: Wir versuchen, sie nicht leistungsorientiert, sondern persönlich zu fördern.

Herr Selbiger: Unsere Schule zeichnet sich dadurch aus, dass wir mit pädagogisch-psychologischem Sachverstand individuell fördern und fordern und uns dabei auf evidenzbasierte Verhaltensmodifikationen stützen.

LEHRERIN SACHSEN: Was heißt das konkret?

Frau Gresens: Das heißt, wir versuchen, durch verschiedene Token positive Verhaltensweisen zu entwickeln. Wir versuchen viel mit Visualisierungen zu arbeiten und direkt Konsequenzen zu ziehen.

Frau Monden: Aus Elternsicht kann ich sagen, dass auch die Haltung uns gegenüber eine ganz besondere ist: Die Lehrer nehmen sich unglaublich viel Zeit für uns, zum Beispiel bei den wöchentlichen Gesprächen. Es ist einfach ein schönes Miteinander an der Schule.

LEHRERIN SACHSEN: Das hört man gern! Was macht die Schule denn für neue Lehrkräfte attraktiv?

Herr Selbiger: Das Lehrerkollegium ist ein junges, dynamisches und motiviertes Team. Wir schaffen Raum für pädagogische Freiheit, kreatives Denken und Arbeiten. Außerdem bieten wir eine sehr gute Ausstattung.

Frau Monden: Hier kann sich jeder einbringen und die Kinder sind dankbar für jede Form von Wissen und Zuhören. Die Lehrer hier sind nicht nur das Augenmerk, sondern auch eine echte Augenweide! (alle lachen)

Frau Gresens: Als junge Lehrerin kann ich sagen: Diese Schule ist perfekt für Berufseinsteiger. Alle Projekte werden von der Schulleitung unterstützt, man kann sich überall einbringen und ausprobieren. Das macht es für mich sehr wertvoll, hier zu arbeiten.

LEHRERIN SACHSEN: Was für eine Art von Lehrer braucht ihr an der Schule?

Leon: Nette, lustige, lockere Lehrer. Nicht zu streng sollen sie sein, aber trotzdem durchsetzungsfähig – ein Mittelding eben.

Frau Gresens: Die Schüler sind super dankbar, dass wir Lehrer auch mal zuhören. Man sollte also nicht an unsere Schule kommen, um den Lehrplan durchzupauken und auf Leistung zu drängen, das funktioniert nicht.

LEHRERIN SACHSEN: Und nicht zu vergessen: Eure pädagogischen Fachkräfte, die nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch die Schülerinnen und Schüler an Eurer Schule unterstützen und entlasten!

Leon: Ja, das stimmt. Sie geben sich große Mühe und helfen, wo sie können – je nachdem, wie die Hilfe angenommen wird.

Frau Gresens: Da Leon schon in der 8. Klasse ist, hat er nicht mehr so viel mit den Pädagogen zu tun. Sie kommen nur noch in die höheren Klassen, wenn es wirklich nötig ist, zum Beispiel im Sportunterricht. Generell gewährleisten die pädagogischen Fachkräfte eine intensive Betreuung der Schüler im Unterricht und bilden teilweise auch eine Schnittstelle zwischen den Kindern und den Lehrkräften.

Frau Monden: Die pädagogische Fachkraft ist vor allem bei den Jüngsten, weil dort der Förderbedarf am größten ist. Das kann ein Lehrer allein oft nicht kompensieren. Die Schülerinnen und Schüler erkennen diese zusätzliche Hilfe auch an.

LEHRERIN SACHSEN: Und nun frei raus: Welche 3 Worte beschreiben eure Schule am besten?

Herr Selbiger: Offen, agil, familiär!

Leon: Lustig, familiär, abwechslungsreich.

Frau Monden: Miteinander, nicht gegeneinander.

LEHRERIN SACHSEN: Macht uns Rietschen schmackhaft! Was hat der Ort für Zugezogene zu bieten?

Herr Selbiger: Hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Landkreis Görlitz! Dazu viel Natur und Weite, Erholung, Familienfreundlichkeit, bezahlbaren Wohnraum.

Leon: Rietschen ist ziemlich cool: Man kann viel machen und sehen. Und trotzdem ist es überschaubar und man verirrt sich nicht so schnell. (lacht)

Frau Gresens: Unser Ort ist eine sehr kleine Gemeinde: zentral im Natur-Erholungsgebiet gelegen, sehr grün und trotzdem nicht weit von Cottbus oder Görlitz entfernt. Ich habe selbst in Leipzig studiert; die Lebensqualität hier in Rietschen ist höher als in der Stadt. Außerdem befindet sich die Region durch das Ende der Kohleförderung im Wandel: Neue Infrastrukturen sollen entstehen, was die Region noch attraktiver macht. Ausschlaggebend waren für mich aber vor allem die Schule und das tolle Kollegium!

Frau Monden: Hier werden auch Volksfeste gefeiert. Da kommen Jung und Alt zusammen. Langweilig wird es hier nie, aber wenn man mehr Action will, ist der Sprung nach Berlin oder Dresden nicht weit. Genauso wie der schöne Spreewald oder Polen. Ach, in Rietschen ist das Miteinander einfach schön!

LEHRERIN SACHSEN: Frau Gresens, Herr Selbiger: Haben Sie als Lehrerschaft zum Abschluss einen Appell an alle Lehramtsinteressierten da draußen?

Herr Selbiger: Mir liegen Kinder und Jugendliche mit biografischen Brüchen, psychischen Auffälligkeiten und extremen Verhaltensweisen besonders am Herzen: Dahinter steckt immer ein Schatz. Unser Prinzip ist die bedingungslose Wertschätzung: Wir nehmen die Kinder vorbehaltlos an und glauben an sie. Das Glück hat nicht jeder.

Frau Gresens: Lasst euch vom sächsischen Land nicht abschrecken!

Herr Selbiger: Und lasst uns immer daran denken: Ein Buch, ein Stift, ein Kind und ein Lehrer können die Welt verändern.

Ich treffe Fidaa, einen groß gewachsenen jungen Mann mit einem breiten Lächeln auf den Lippen, zum Gespräch in seinem Klassenzimmer. Claudia ist über Videotelefonie zugeschaltet. Die Wände von Fidaas Klassenzimmer sind in freundlichen grünen und gelben Pastelltönen gestrichen. Hinter ihm Kritzeleien an der Tafel. Die Sonne blinzelt durch die Vorhänge – ein ruhiger Frühsommermorgen in Chemnitz.

Fidaa Alburbar wurde vor 33 Jahren in Gaza geboren. Nach seinem Abitur ging er nach Ägypten, um Tourismus zu studieren. Kurz nachdem er 2014 nach Gaza zurückkehrt, bricht der Krieg aus. Fidaa flieht über Libyen und das Meer bis nach Deutschland, wo er Wochen später in München ankommt. Zusammen mit 15 anderen Geflüchteten wird er der Stadt Chemnitz zugewiesen. Der Anfang ist holprig: Fidaa muss mehrmals das Heim wechseln und lebt ein Jahr lang mit drei anderen Palästinensern in zwei Zimmern. Sein erster Job in Deutschland: Putzen für 1 Euro die Stunde.

Um in Deutschland selbstständig sein zu können, hat er ein großes Ziel: Deutsch lernen. Er erkundigt sich gemeinsam mit einem syrischen Freund bei der Volkshochschule; wenig später beginnt er dort einen Deutschkurs, den er selbst finanziert und in Raten abbezahlt. „Um Geld zu sparen, habe ich ein paar Monate auf das Busticket verzichtet und bin 45 Minuten vom Heim zum Kurs gelaufen – das war okay für mich. Ich habe das gerne gemacht“.

Bald darauf findet Fidaa über das Sozialamt die Möglichkeit, in einer kreativen Holzwerkstatt zu arbeiten. „Da waren viele Rentnerinnen, die in der Holzwerkstatt gebastelt haben, um sich die Zeit zu vertreiben – die haben viel geredet“, sagt Fidaa und lacht, so habe er die ersten sächsischen Worte gelernt. „Die alten Damen waren toll! Die haben sich immer gestritten, wer mir als nächste Geschenke mitbringen darf“. Deshalb habe er sie immer liebevoll „meine Omas“ genannt. Auf Bitten des Werkstattleiters bleibt Fidaa im Betrieb und hilft anderen Geflüchteten: So hat er angefangen zu übersetzen.

Als er einen weiteren Deutschkurs beginnt, besucht er vormittags den Kurs und arbeitet nachmittags ehrenamtlich als Dolmetscher: „Das war eine gute Zeit. Ich habe viel über das deutsche System gelernt“. Sein Lohn? „Manchmal habe ich dafür Fahrkarten bekommen“.

Im Jahr 2016 erhält Fidaa eines Tages einen Anruf von einem Freund: AGIUA e. V. sucht Sozialarbeiter für das Projekt „Soziale Betreuung von Asylsuchenden“. Er bewirbt sich und bekommt den Job. „Dort habe ich Familien bei Behördengängen geholfen, Anträge ausgefüllt oder ihre Kinder in der Schule angemeldet“. Dreieinhalb Jahre arbeitet er dort als Betreuer – sein erster richtiger Job in Deutschland!

Claudia Elsner ist Koordinatorin für Migration beim sächsischen Landesamt für Schule und Bildung (LaSuB) am Standort Chemnitz. Fidaa kennt sie zu diesem Zeitpunkt bereits gut, er hat schon einige Male für sie im LaSuB übersetzt. Als Fidaa bei ihr eine freie Stelle als Sprach- und Integrationsmittler in der Schulassistenz in Sachsen sieht, bewirbt er sich direkt. „Als Fidaa sich bewarb und ich ihn zum Gespräch einlud, dachte ich: ,Der kommt bestimmt nicht pünktlich, weil wieder was ist‘ – das kann durchaus passieren, wenn man Leute aus anderen Kulturkreisen einstellt. Das ist oft ein K. O.-Kriterium; da kann der Mensch sein, wie er will. Aber das habe ich hier direkt vom Tisch genommen. Man kann nicht erwarten, dass sich jeder vom ersten Tag an wie ein Deutscher verhält!“

Seit 2019 ist Fidaa nun Sprach- und Integrationsmittler an der Oberschule „Am Körnerplatz“ in Chemnitz. Wie sieht sein Alltag aus? „Mein Tag beginnt um 7.30 Uhr in der Schule. Dann schaue ich, was ansteht. Mein Dienstsitz ist zwar hier an der Oberschule, aber ich unterstütze auch alle anderen Schulen im Landkreis Chemnitz, Erzgebirge und Mittelsachsen“.

Ein wichtiger Teil seiner täglichen Arbeit: das Übersetzen. Sei es bei Elternabenden, Beurteilungsgesprächen oder auch mal am Telefon.

In den Schulpausen ist Fidaa in dem ihm zugewiesenen Raum: „Die Kinder kommen zu mir und stellen viele Fragen. Manchmal geht es um das Ausfüllen von Anträgen, um die Schulfahrkarte oder Probleme mit anderen Kindern – dann trommle ich alle zusammen und versuche, das Problem zu lösen“.

Für seine Arbeit als Sprach- und Integrationsmittler bringt Fidaa viele Eigenschaften mit, die Lehrer nicht unbedingt haben: „Ich komme aus dem gleichen Kulturkreis wie viele der Kinder mit Migrationshintergrund – dadurch schaffe ich Verständnis und Identifikation. Ich bin ihr Vorbild und das Bindeglied zwischen Deutschland und ihrer Herkunft, zwischen der deutschen und der arabischen Sprache.“

Wenn es an der Schule Probleme gibt, denkt Fidaa manchmal an seine eigene Schulzeit zurück: „Ich erinnere mich noch gut und weiß, dass man manchmal nicht alles so meint, wie man es sagt. Ich hatte früher auch ab und an Schwierigkeiten und weiß daher, dass man die Menschen, die einem aus der Patsche helfen, nie vergisst“.

Frau Elsner fügt anerkennend hinzu, dass Fidaa einen einzigartigen Einfluss habe: „Es gibt noch weitere arabische Sprachmittler, zwei von ihnen waren in ihrem Heimatland bereits Lehrer – aber die Position des Lehrers ist nicht dieselbe wie die des Sprach- und Integrationsmittlers“. Nicht umsonst gehöre diese Position zu den Schulassistenten; das sei ein anderer Menschenschlag als Lehrer, nämlich auf Augenhöhe mit den Schülern. „Die Kinder glauben Fidaa, wenn er sagt: ,Ich war einer von euch!‘“

Eine von Fidaas großen Herausforderungen ist es, gegenseitiges Verständnis zu schaffen: bei den arabischen Familien für das System in Deutschland, bei den Deutschen für die Kultur dieser Menschen. Um dies zu erreichen, initiierte er einen arabischen Elternabend in der Stadt Chemnitz. Die Volkshochschule stellte einen Raum zur Verfügung, der Imam wurde eingeladen. Claudia Elsner übernahm den rechtlichen Teil, die Hauptverantwortung für die Organisation lag bei Fidaa.

„Mein Ziel war es, zu zeigen, dass die Schule nichts Böses will, dass auch das deutsche Jugendamt nichts Böses will“, sagt Fidaa. Und Frau Elsner ergänzt: „Wir wissen, dass es in Sachsen viel Ausländerfeindlichkeit gibt, aber man kann auch nicht immer alles darauf schieben“.

Und Fidaas Engagement geht noch weiter: Seit diesem Schuljahr hat er die Basketball-AG der Schule übernommen. Beim letzten Ostercamp in Chemnitz, der ‚Raise Up Academy‘ unter der Leitung von Profispieler Malte Ziegenhagen, nahmen auch Flüchtlingskinder teil. Darunter ein Kind aus Venezuela, das vorher noch nie Basketball gespielt hatte. „Schon am zweiten Tag war er einer der Besten! Das war eine große Überraschung. Sogar Bundesligaspieler sind auf ihn aufmerksam geworden und er hat einen Preis gewonnen. Da war ich einen Monat lang glücklich“, berichtet Fidaa gerührt. Und weiter: „Ich versuche, so viel wie möglich für die Kinder zu tun. Ich selbst komme aus einem Flüchtlingsgebiet. Dort haben wir auch Sport getrieben: auf der Straße mit einer Socke statt einem Ball“. Für viele Kinder sei Sport selbstverständlich, für manche sei er ein Wunder.

Fragt man Fidaa, wie er das alles geschafft hat, antwortet er ernst, aber mit sanfter Stimme: „Weil ich bisher viele gute Menschen um mich hatte. Dank ihnen konnte ich viel Gutes erreichen. Dafür bin ich sehr dankbar“.

Dank seiner Ausdauer und seines Engagements hat Fidaa inzwischen sogar die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten.

Die Heterogenität und Vielfalt an den sächsischen Schulen nehmen seit Jahren stetig zu: ob Herkunft oder Muttersprache, ob unterschiedliche Leistungsniveaus oder Lernvoraussetzungen. Neben positiven Auswirkungen auf den Schulalltag stellen diese Faktoren aber auch neue Herausforderungen für die schulische Bildung dar. Wie geht man mit dieser neuen Realität um?

Seit 2018 gibt es in Sachsen ein neues Modellprojekt, das diesen wachsenden Herausforderungen durch den Einsatz von zusätzlichen Fachkräften im Schulalltag begegnen soll: die Schulassistenz. Sie ist als Unterstützungsinstrument für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrkräfte und Eltern gedacht und soll Brücken zwischen den einzelnen Akteuren bauen, aber auch Hilfe und Unterstützung in allen schulischen Bereichen bieten.

Die Arbeit der allgemeinen Schulassistenz umfasst die Unterstützung der Lehrkräfte im Unterricht und die Betreuung der Schülerinnen und Schüler.

Diese allgemeine Schulassistenz gliedert sich wiederum in zwei Teilbereiche, wobei auch eine Mischform aus beiden möglich ist:

Pädagogische Schulassistentinnen und Schulassistenten betreuen die Schülerinnen und Schüler während des Unterrichts und darüber hinaus; sie begleiten Wandertage oder Ausflüge, bilden die Schnittstelle zu Inklusionsassistentinnen und -assistenten oder Sozialarbeiterinnen und -arbeitern und gestalten Förderstunden.

Die Sprach- und Integrationsmittlung beinhaltet die gleichen Komponenten, wird aber durch eine starke interkulturelle und kommunikative Komponente ergänzt: Sprach- und Integrationsmittlerinnen und -mittler bilden die kommunikative Basis zwischen der Schule und den zugewanderten Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern. Das tun sie, indem sie beispielsweise bei Elterngesprächen dolmetschen oder Veranstaltungen zur gegenseitigen Verständigung begleiten.

Die Arbeit der Schulverwaltungsassistenz unterscheidet sich von der der allgemeinen Schulassistenz, denn sie umfasst vor allem die Bearbeitung von Verwaltungs- und Managementaufgaben sowie Öffentlichkeitsarbeit und PR.

Der Schwerpunkt der Schulverwaltungsassistenz ist somit organisatorischer und nicht pädagogischer Natur und dient der Unterstützung der Schulleitung bei der Optimierung der schulischen Abläufe. Die Aufgabenverteilung ist von Schule zu Schule unterschiedlich und hängt von den Bedürfnissen der Schülerschaft und der Schulart ab.

Wichtig: Schulassistentinnen und -assistenten sind keine Lehrer! Ihre Aufgaben sind klar definiert und sie können bei deren Bewältigung immer auf die tatkräftige Unterstützung der Lehrkräfte, der Schulleitung und des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) zählen.

Du willst deine Bewerbung für den sächsischen Schuldienst abgeben? Dann klick hier für mehr Infos.

Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.

Du willst deine Bewerbung für den sächsischen Schuldienst abgeben? Dann klick hier für mehr Infos.